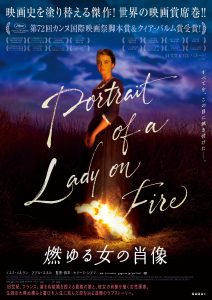

映画「燃ゆる女の肖像」鑑賞レポート

燃ゆる女の肖像

2020 12/12

UP:2020/12/21

「燃ゆる女の肖像」を観ながら、エミリー・ブロンテの「嵐が丘」のことが頭に浮かんだ。似ているところを強いてあげれば、恋愛を描いているということくらいで、この映画と小説の筋はまるで違う。しかも、この映画で恋に落ちるのは二人の女性で、そうしたLGBTやフェミニズムといった要素を、「嵐が丘」を読んで感じることはないだろう。しかし、どちらも、現世を超えた「魂のレベル」とでもいうべき次元での生や恋愛の成就を描いている作品のように思えるのだ。

「燃ゆる女の肖像」を観ながら、エミリー・ブロンテの「嵐が丘」のことが頭に浮かんだ。似ているところを強いてあげれば、恋愛を描いているということくらいで、この映画と小説の筋はまるで違う。しかも、この映画で恋に落ちるのは二人の女性で、そうしたLGBTやフェミニズムといった要素を、「嵐が丘」を読んで感じることはないだろう。しかし、どちらも、現世を超えた「魂のレベル」とでもいうべき次元での生や恋愛の成就を描いている作品のように思えるのだ。

映画の舞台は18世紀フランスのある小さな島。そこに住む貴族から、娘のお見合い用の肖像画を描いてほしいとの依頼を受けて一人の女性画家がやって来る。望まぬ結婚の為に絵を描かれることに反発する娘だが、画家と接するうちに徐々に打ち解け、心を開く。そして、キャンバスを挟んでモデルと画家として向かい合い、見つめ合う二人は恋に落ちる。

この恋の成就はもとより不可能だ。肖像画が描き上がれば画家は島を離れ、娘は嫁ぐことになる。しかも、二人は女性だ。現代であれば話が違ってくるのだろうが、映画で描かれるのはもちろんそうした時代ではない。画家が、広い屋敷の暗い部屋の中に、白い衣装を着て佇む娘の幻を見るというシーンが何度か出てくる。それは花嫁衣装であり、死装束なのだろう。恋する二人は、この世ならぬ彼岸にいる。

このように「嵐が丘」を思わせるような激しい恋を、映画はむしろ抑制された表現で静かに描く。それが却って、胸に迫るような余韻を生むことになる。その抑制された演出のもと、心の奥の強い感情を、ほとんど目と繊細な表情だけで表現した、主役二人の演技は素晴らしい。「燃ゆる女の肖像」は、古典文学の趣を感じさせながら、現代的な感性とLGBTやフェミニズムといった問題意識で、単なる悲恋に終わらない、人と人との魂のふれあいとでも言うべきものを描いた見事な作品だった。

鑑賞データ

日時:2020年12月12日

場所:シアター・キノ